البابور – متابعات

صدر حديثاً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت رواية “المهطوان” للكاتب رمضان الرواشدة، لتُضاف إلى رواياته السابقة في علاقته مع المكان الأردني وقراءته المراحل الزمنية، عبر لوحات موشّاة بأشعار غلب عليها الجانب الرومانسي ومسحات صوفيّة جعلت من الجامعة والقرية والمدينة والحياة الحزبية والتفكير السياسي مسرحاً للسرد والرسائل الذاتية والإنسانيّة.

اعتمدت الرواية في صفحات منها على مرويات قرية راكين في الكرك، فيما ظلّ “عودة” بطل الرواية مشحوناً بروح الكاتب وإحساسه عبر رحلة البحث عن حبّه المسيحي الفلسطيني الأول “سلمى” وابنه”نضال” الذي كان ثمرة قُبلة رومانسية في مرحلة الجامعة.

جعل الكاتب من نداءاته متكأ لكلّ اللوحات اللاحقة، بأحداث ذات مسميات ووقائع حقيقية، لكن بإضافات رومانسيّة في استعادة واعتذاريات بين يدي الغائب، تدخّل فيها السؤال النقدي من الماضي والحاضر وحضرت فيها ثقافة الرواشدة الحاصل على بكالوريوس اللغة الإنجليزية والذي عمل في الإعلام والثقافة، واحتفى قبل مدّة بروايته السابقة “الجنوبي” التي تقاطع كثيرٌ من أحداثها مع رواية “المهطوان” التي صُنّفت على أنّها “نوفوتيلا” حملت رؤيته وعلاقاته ومعايشته لأحداث داخل الوطن وفي فلسطين والمحيط العربي، مازجاً السياسي بالإنساني، وقارئاً فترة ما قبل مرحلة 89 وما بعدها في الأردن، وأحلام الناس والنخب وسيرورة المثقفين والمجتمعات.

جاء عنوان الرواية “المهطوان” لينسخ اسماً كان متداولاً في مدينة حيفا هو “مطوان”، نقله الجنود الأردنيون الذين خدموا في فلسطين، وأضافوا إليه الهاء، كنوع من الشراكة، وهو بالمعنى المجرّد اسمٌ للرجل الفارع الطويل، فيما هو اسمٌ لبطل سرّي وحركي سياسي لبطل الرواية الذي جعله الرواشدة مغناطيساً لتوزيع اللوحات بتقنية صوت القرين، ومفكرّة البطل التي باتت عبر عدد من الصفحات محطة يستريح عندها القراء وتختزل هموم وتجليات الكاتب في أشعاره وبحثه وأسئلته ومحاكماته وتجلياته وحواراته.

في الرواية انطلق الرواشدة من “حي الكركية” في صويلح ليتنافذ على أحياء وجامعة وحراك طلابي وحب طبيعي وأحلام مؤجّلة، وحضور “إخواني” وأبناء قرى ومحافظات، ومطاردة سياسية، دون أن يرهق الرواشدة نفسه بتقصّي التفاصيل؛ إذ كان يكتفي بالإشارة إلى الجذور والإرهاصات والواقع، والأطياف السكانية لأجداد بطلة الرواية بين الشوبك ورام الله، ونار الحبّ التي أتت على “الكركي”، بلغة تجاوز المحددات الجغرافية أو العائلية.

برز تأثُّر الكاتب بالقرآن الكريم والكتاب المقدس ونشيد الإنشاد أعلى درجاته بأسلوب رشيق، كما كانت مفردات الحرية والديمقراطية حاضرة، مثلما كانت صورة “غيفارا” و”صوفي مارسو”، والحزب، وكُتب رأس المال والمادية والتجارب العربية بمثابة غذاء اقتات عليه بطل العمل قبل أن يهمل ذلك في حبّ جارف عاين من خلاله اليسار واليمين والمحافظين والعسكر والأرض والمخيم والأهازيج التي كانت تعلي من شأن الوحدة والمصير المشترك للأردن وفلسطين.

اتسمت الرواية بسهولة السرد وجمالية الانتقال والابتداء، وتمرير المعلومة السياسية والاجتماعية والنضالية والعاطفية، بأسلوب يميل كثيراً إلى السخرية من التناقضات والتغيّر الواضح في القناعات.

ظهرت في العمل أسماء “عادل البريشي” الأستاذ في بلدة “راكين”، وكشفه المبكر عن الحسّ الأصيل لبطل الرواية في الجانب التنويري وضرورة الحزب، الذي كان نبتةً كما يقول البطل “عودة” ظلّت تؤرّقه طوال حياته، في محاكمته كثيراً من الخروج على ثوابت الرؤى والأفكار والمعطيات، كما برز اسم “غسان الحوراني” شاعر الجامعة الأردنية والكاتب فيما بعد، وعزام أبو سنينة، وسينما الخيام، وشارع الطلياني وكفتيريا الآداب كملتقى للحزبيين، وبرج الساعة وبوابة الجامعة، والمعتقل، وقاعة الدرس، وأفكار فيتنام، والبرجوازية، والشيخ إمام، ومارسيل خليفة، وثقافات الأدب العالمي، والعصر الذهبي للأغنية العربية في إذكاء مشاعر الحبّ الشفيف بين الطلبة.

كان الكاتب عيناً مسلّطة على لوحات مساندة أخرى، مثل أساطير الناس ومعتقداتهم وبساطتهم في القرى، كمشاهد لافتة أثّثت النصّ الروائي الذي تأثّر بالموروث الديني بما يخدم هدفه وسخريته مما حوله، كما نقلت غلينا الرواية مشاعر الفقد والخدمة العسكرية وزهو الانتماء للحزب، وحركة الوافدين من الخليج، واليأس من جدوى الدراسة الجامعية.

وخلال الرواية، وظّف الكاتب “صوت القرين” ليدلّه ويهمس في أذنه مستعيداً معه أحداثاً بعينها اشتملت على رسائل وأشعار ومفاهيم كانت سائدة، من مثل أعداء الوطن، في إطار مقارن للأزمان والمحطات ودروس التاريخ والصراع العربي الإسرائيلي، وطريق البطل إلى سجن الجفر، عبر أشعار أشبه ما تكون بلوحات صوفية تبحث عن “مخلّص” من آلام تنتهي أحياناً بهذيانات لا تتوقف وذاكرة متداخلة وصور طفولية.

كما استعار في بكائيته وبحثه عن “سلمى” و”نضال”، نصوصاً لمحمود درويش، وأغاني لماجدة الرومي وفيروز، وعبدالحليم، وأقوالاً مؤثّرة لخالد بن الوليد “أموت على فراشي كما يموت البعير”، ذاهباً نحو تسمية الأشياء بمسمياتها، كما في”جريدة الرأي” التي كانت تنشر للكاتب قصائد حول الريح التي تعصف بالحقول والكثير من مفردات النفي في الوطن وما إلى ذلك.

وغلبت على الشاعر غربته وأحزانه الطاغية على معظم لوحاته في أحضان الليل ومساءلة الشارع والطرقات، ومحاكمة زمن الأنذال، وموت الأحلام، ونقد الذات، وقد كان تيسير السبول حاضراً والكاتب يسير مع الوهم إلى غير غاية، مصوّراً المدينة التي كنست الشاعر وجعلت “السجن عليك هو المكتوب” نبوءةً صادقة ومجالاً خصباً للمزيد من البكاء والقلق والتأريخ للأحزان.

كما كان بطل الرواية يصطحب في لوحاته مفكرته، في حلّه وترحاله وسجنه ونفيه ومراحله وأعذاره وشعره وشكواه، ساخراً من الممثلين والمتفرجين والمخرج والحكاية المبتذلةعلى مسرح الحياة، فقد كان في مكاشفة بعد عشرين سنة، أشبه ما يكون بماثل أمام محقق في غرفة مغلقة بدا فيها طعم الحب واللوعة والجدران والمنفى والبحث عن نضال وأمّه.

وعقدت لوحاتٌ من الرواية مقارنة بين راكين وعمان، في غزل واضح بالقرية التي حرقتها الشمس ووقعت تحت حكم الأتراك ومرت عليها السنون العجاف ومواويل الفلاحين وأهازيجهم، ليصبح البكاء طوفاناً من دموع البطل على أمّه وعمره وطقوسه في وقوفه اليوم متسائلاً أمام بوابة الجامعة.

كما عرضت الرواية محطات بارزة في رؤية طلبة الجامعة لحراك 89 في محافظات الجنوب، وحضور أبناء القرى والتغطيات الإذاعية والقيادات الطلابية الحزبية والعشائرية، وتدخل الملك الحسين ومعالجته المشكلة، إذا ما أخذنا بالاعتبار أنّ الرواية الأولى “جنوبي” كانت جامعة اليرموك فيها مسرحاً للأحداث الشبيهة في المحتوى والمضمون.

وحضر نشيد “أستحلفكنّ يا بنات أورشاليم، إن وجدتنّ حبيبي أن تخبرنه بأن الحب أسقمني….”، كمحطةً لروح الكاتب الشفيفة، وهو يراوح ما بين المفكّرة واللحظات العذبة المقيّدة والآهات وزوايا المقبرة وصدى التحقيق مع البطل حول تحريض الطلبة على العصيان.

وقد وعى الكاتب في روايته مراحل الأحزاب وتنازلاتها وعدم تقديرها لـ”شطحات المثقفين”، والتوجهات السلمية واتفاقيات السلام مع إسرائيل، مستحضراً مجمع النقابات ورابطة الكتاب التي لم تكن لتخلو هي الأخرى من انتقاد في لوحات ساخرة، وقصائد ليوسف الصائغ “أنا لا أنظر من ثقب الباب إلى وطني، لكن أنظر من قلبٍ مثقوب”.

ختم الكاتب روايته بتكملة من الكاتب غسان الحوراني أضيفت إلى أوراق عودة المهطوان، وفيها رسالة حزينة من سلمى بعد سنوات طويلة من انتظار البطل، اشتملت على عتابات رائعة للأيام والماضي والحاضر وتساقط الأحلام والبراءة والعبثية والطفولة والجنون، فيما نرى في ردّ البطل عليها شيئاً من التماسك بالرغم من الداء الخبيث الذي ظلّ ينتشر في جسده، أمّا غسان الحوراني فكتب حزيناً لرجوع صديقه البطل “عودة” إلى مسقط رأسه راكين محمولاً على الأكتاف، عبر منعطفات طويلة ومحطات من الأحزان والبشرى بـ”نضال” الذي لم يره والده ولم ير أمّه وسيترك لهما قراءة أوراق عودة المهطوان التي ستنُشر.. ولكن بعد فوات الأوان.. ومن أجواء الرسالة نقرأ: “في كلّ منعطف ثمّةَ رفاق لا يستطيعون الاستمرار فينزلون من القطار… كلٌّ إلى محطة والفائز من يصل المحطة الأخيرة”.

وفي تقرير اعدته بديعة زيدان قالت فيه:

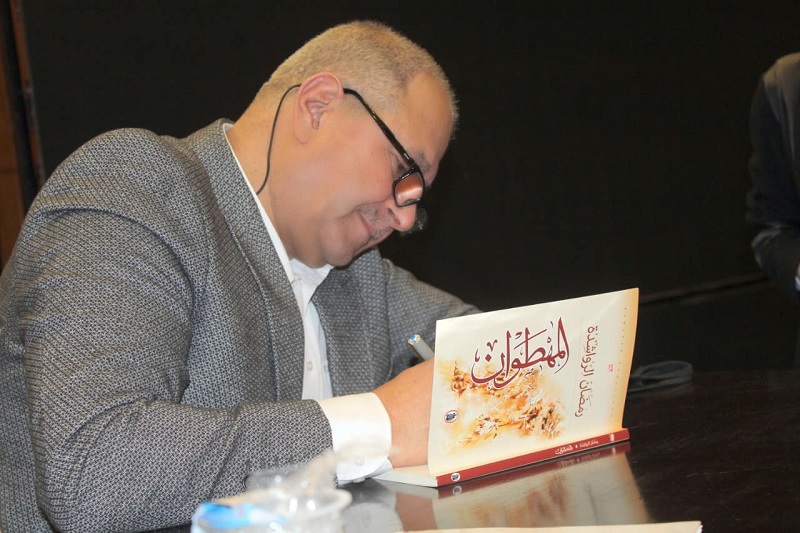

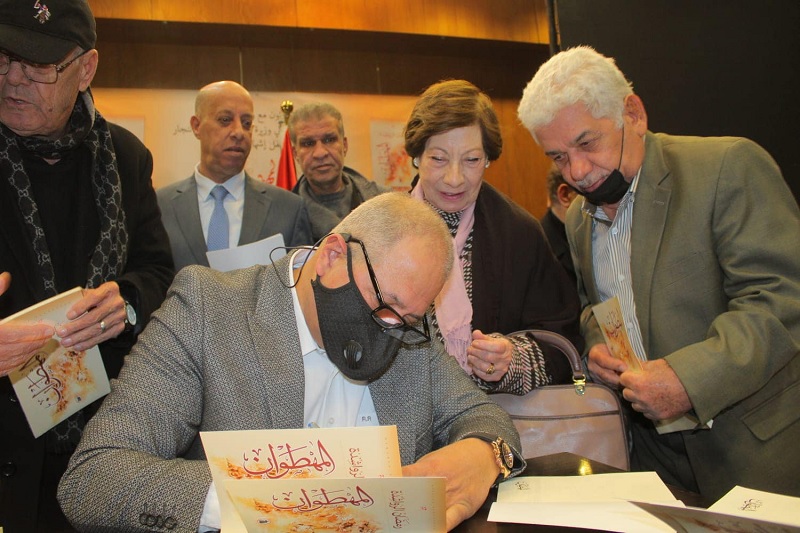

استطاع نخبة من نجوم الدراما والمسرح الأردني، على مدار عقود، تحويل القاعة الرئيسية في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة الأردنية عمّان، مساء أمس (16 آذار/ مارس 2022)، إلى خشبة مسرح، بشكل أو بآخر. فقدّم كل من: محمد العبادي، وداود جلاجل، وكمال خليل، ورندة كرادشة، وصلاح الحوراني، قراءات مسرحية من رواية “المهطوان” للروائي والكاتب الأردني رمضان الرواشدة، والصادرة حديثاً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، خلال حفل إشهارها الذي أداره مدير المركز د. سالم الدهام.

وأشارت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار إلى أن رواية “المهطوان” تشكل جزءاً من التاريخ الاجتماعي، وأن هذا يحقق شيئاً من أهداف الرواية التي هي ليست للمتعة فحسب، بل أيضاً لتسجيل حكايتنا الوطنية والتوثيق التاريخي، لافتةً إلى أن “هذه الرواية تحمل أحلامنا في نهاية ثمانينيّات القرن الماضي، وتنقل قصة جيل على اختلاف توجهاته وأفكاره إزاء الوطن، مع التشديد على أن الحب هو ما يربطنا بهذا الوطن”، مشددةً على أن “الرواية كفن حديث تشكل مادة مهمة وغنيّة لقراءة التحولات الاجتماعية وغيرها، وهذه الرواية تشكل رصداً لشيء من هذه التحولات التي عاشها الأردن وشعبه في حقبة زمنية لم تخل من تحولات وتقلبّات عدّة. هي باختصار تتحدث عن قصّة صمود الأردن في وجه تلك التحديّات”، مؤكدة على أن “العالمية تبدأ من المحلية”، وأن رواية “المهطوان تشكل نموذجاً لاستعادة ذاكرة جيل كامل كان يحلم ويحبّ الوطن على طريقته”.

من جانبه لفت الناقد والأكاديمي د. عماد الضمور إلى أن رواية “المهطوان” لرمضان الرواشدة تشكل إضافة جديدة في مسيرة الرواية الأردنية، عبر اتجاه الكاتب فيها نحو السياسة والمكان وقصص النضال، مستمراً في نهجه الذي بدأه مع “الحمراوي”، مروراً بـ”جنوبي” الرواية التي سبقت هذه الرواية، ليدخلنا في “المهطوان” أيضاً في قضايا الفكر والثقافة الوطنية وجوانب قلّما يتوجه إليها الروائيّون في الأردن، مؤكداً عبرها على “أهمية الفعل الشبابي من أجل الوطن وقضاياه، عبر شخصية عودة مجسداً تجربة نضالية فاعلة في فترة سياسية مهمة”.

وأضاف الضمور: هناك مفاصل محورية في هذه الرواية تعبّر عنها شخوصها، كـ”سلمى” الفتاة الفلسطينية المسيحية التي تدرس الأدب الإنجليزي في الجامعة الأردنية، ابنة واحدة من العائلات الأصلية في مدينة رام الله التي أسسها آل الحدادين في الجنوب الأردني، ما يعكس وحدة الدم الفلسطيني والأردني، وتواصل هذه الوحدة عبر علاقة “عودة” بـ”سلمى” شعورياً ونضالياً.

وأشاد الضمور ببراعة الرواشدة في توظيف مكوّنات وطقوس التراث الشعبي الأردني بكافة مكوّناته، لافتاً إلى أن الإثارة والغموض والترميز والتكثيف في العنوان يعدّ تقنية جديدة للكاتب في تعاطيه مع قرّائه، ولا يمكن فك طلاسمه دون قراءة الرواية بعمق وتبصّر، مقدماً “رواية ذات مضامين عميقة ذات مفاصل مهمة في الذاكرة الوطنية والتاريخ الأردني”.

أما الناقد والروائي الفلسطيني رجب أبو سرية، فرأى أن الرواشدة في “المهطوان” يؤكد أنه واحد من كتّاب الصف الأول للرواية الأردنية، وخاصة القصيرة منها (النوفيللا)، فهو يتميّز بإخلاصه لتيّار الوعي في كتابة الرواية، وكذلك بالاقتصاد اللغوي، وشاعرية اللغة، وباعتماده على تقنيّات السرد الحديثة، وإضفائه على شخصيّاته هالة أسطورية، بحيث لا يكون القارئ على يقين إن كان شخوصاً حقيقية واقعية أم متخيلة.

وشدد أبو سرية على أن “المهطوان” هي رواية البطل الفرد، ولهذا حملت كل رواية له اسم بطلها، وهو ما يحلينا إلى استخدامه لتقنية المونولوج الداخلي كمتلازمة للسرد، “لدرجة يمكنني المجاوزة بوصف روايته بالمونودراما الروائية”، كما أن فيها ما يعكس ثقافة الكاتب العميقة، وما يشي بموقفه الفكري من تحولات الواقع العربي، علاوة على كونه حكّاءً ممتازاً رغم عدم إنشائية نصوصه، كما أنه مشبع بالبيئة الأردنية الشعبية بلا تنميط.

وفي حديثه عن الرواية، لفت ناشرها ماهر كيّالي إلى أن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، سبق وأن نشرت للروائي رمضان الرواشدة، وقبل قرابة ربع قرن، روايتين هما: “الحمراوي” الفائزة بجائزة نجيب محفوظ، و”أغنية الرعاة” الصادرة في العام 1998، متحدثاً عما نشرته المؤسسة للكثير من إبداعات الروائيين الأردنيين على مدار نصف قرن، منهم من رحل، ومنهم من لا يزال قيد الإبداع.

صاحب “المهطوان” الروائي رمضان الرواشدة، بدأ مداخلته بمقطع من قصيدة “الجنوبي” للشاعر المصري الراحل أمل دنقل، متسائلاً: “هل أنا كنت طفلاً، أم أن الذي كان طفلاً سواي؟ هذه الصور العائلية: كان أبي جالساً .. وأنا واقفٌ تتدلى يداي. رفسةٌ من فَرَس .. تركت في جبيني شجّاً .. وعلَّمَت القلب أن يحترس”، مضيفاً “المكان: عمّان، والشوبك، والشاميّة في معان، والطفيلة، وراكين، وإربد، وشارع الرشيد، وشارع الهامي، والبركة (الهاشمي الجنوبي)، والقدس، ويافا.. كل هذه المدن كتبت عنها في رواياتي لأنني مؤمنٌ بالمكان الأردني إيماني بخصوصية الهوية الأردنية التي لا تتعارض مع أيّ هوية عربية أخرى، فالأردن هو العمق الاستراتيجي لفلسطين وللأمة العربية، فنحن وحدويّون منذ أن كنّا دائماً في الأردن مع أشقائنا العرب، وبالذات مع فلسطين”.

وتابع الرواشدة: فلسطين، وكما كان يقول حبيب الزيودي، كانت فاتحة للغناء وفاتحة للصلاة، لا شك أنني أحب هذه الأمكنة كما يحب “عودة” في الرواية “المنسف الكركي” عوضاً عن “الروست بيف” و”الكنتاكي” و”البيتزا”، كاشفاً: صحيح أنني عشت في هذه الأماكن، لكن لا علاقة لرواية “المهطوان” بكاتبها، وأن بطل الرواية هو د. عودة الجعافرة الذي تزاملت معه في رحلة الجامعة والحزب، وحتى “الغربة” في عمّان، وأن هاجسه الأول المكان والإنسان الأردني في هذه الرواية وكل ما كتب، متحدثاً عن نضالات الأردنيين العربية كنجيب البطاينة في ليبيا، وكايد المفلح في فلسطين، وغيرهما من الشهداء في العراق وكامل الجغرافيات العربية.

وأكد صاحب “المهطوان”: صبرنا في الأردن على العاديات وعلى الريح الصرصر العاتية التي حاولت أن تعصف بهذا الوطن، صبرنا صبر أيوب، مستعيناً بما جاء في قصيدة عبد الرزاق عبد الواحد:

“يا صبر أيوب لا ثوبٌ سنخلعه

إن ضاق عنّا ولا دارٌ فنرتحلُ

لكنه وطنٌ أدنى مكارمه

يا صبر أيوب أنّا فيه نكتملُ

وأنه غرّة الأوطان أجمعها

فأين عن غرّة الأوطان نرتحلُ؟”

وبعد ذلك خرج من بين الجمهور د.عودة الجعافرة، البطل الفعلي لرواية “المهطوان”، وألقى كلمة ارتجالية لفت فيها إلى أن العمل يوثق لمرحلة مهمة من تاريخ الأردن، ويشكِّل شهادة إبداعية عليها، حيث سجّل الرواشدة تفاصيل الحراك السياسي خلال تلك المرحلة.

وللرواشدة خمس روايات هي: “الحمراوي”، “أغنية الرعاة”، “النهر لن يفصلني عنكِ”، “جنوبي”، و”المهطوان”، وله مجموعتان قصصيّتان هما: “انتفاضة وقصص أخرى” و”تلك الليلة”. عمِلَ في الصحافة الأردنية والعربية والعالمية منذ العام 1988، وتقلَّد العديد من المناصب في هذا المجال منها إدارة وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، كما عُيّن رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الصحافية الأردنية (الرأي والجوردان تايمز)، وهو حاصل على ميدالية مئوية الدولة الأردنية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، كما مُنح وسام الثقافة والعلوم والفنون مستوى الإبداع من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في آذار (مارس) 2019.

المصدر: أخبار البلد + منصة الاستقلال الثقافية